Q 聴覚障害学生に対して、どのような心理的支援が必要ですか?

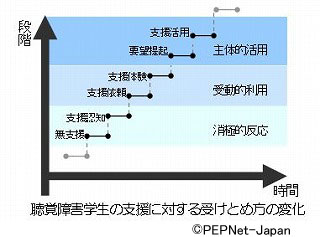

すべての聴覚障害学生が同じように感じ、受けとめているわけではありませんが、大きく以下の3つの段階に分けられ、ステップを追っていく点では共通していると考えられます。

消極的反応段階

①無支援:支援があることすら知らない状態です。

②支援認知:「手話通訳」「パソコン通訳」等の手段があることを知ります。

しかし、高校まで一人で頑張ってきた聴覚障害学生には「自分は人に助けてもらうほど困っていない」「支援がなくてもやっていける」と思いがちです。また、「依頼しようかどうしようか」と迷っているうちに、4年間が終わってしまう学生もいます。

→この段階での支援

本人の拒否する気持ちを受けとめつつも、「支援はいりません」という言葉をうのみにせずに、潜在的ニーズを引き出す丁寧な対応が必要です。

受動的利用段階

③支援依頼:やっと通訳依頼にふみきります。が、ここでも「まわりに聴覚障害を知られたくない」「隅っこの方で目立たないように」等の葛藤を抱えがちです。

④支援体験:はじめて通訳をつけてみると多くが「授業ってこんなに面白かったのか!」と感激します。経験を重ねるとともに次第に「もっとたくさん情報を流してほしい」と要求が高まりますが、実際にそれを口に出すまでには時間がかかることが多いでしょう。

→この段階での支援

この時期は、聴覚障害学生から「○○してほしい」と声があがっていないから大丈夫かなと、安心しがちな時期です。

通訳に対してどう感じているか、あらためて話し合おうとすると、なかなか反応を得るのが難しいかもしれません。さりげなく様子を聞くと意外な答えが返ってくることもあります。本人にとってはやっと出た一言ですので、このときに「でも…」と反論することは避けたいものです。

また、同じように通訳をつけて授業を受けている聴覚障害学生同士で「通訳についてどう感じるか」議論する場があると、なおよいでしょう。自分の思いが個人的な好みによるものなのか、ほかの聴覚障害学生にも共通する感情なのか、見極められるようになります。

主体的活用段階

⑤要望提起:これまで受け身だった通訳に対して、ようやく自ら要望を出します。まさしく、情報保障の「依頼者」から「利用者」に転換していくときと言えるでしょう。それまで我慢を重ねたあまり、強い言い方で要望を突きつける学生も少なくありません。

⑥支援活用:通訳者や支援者との距離のとり方を身につけていきます。

「この授業にはこの手段を」と判断したり、まわりの先生や友達に配慮してほしいことを適切に伝えたり、通訳者にタイミングをつかんで声をかけたりすることができるようになっていきます。

→この段階での支援

ここにきて、ようやく一方的に支援を受ける段階を脱して主体的に動き始めます。不満が噴出しやすいときですが、自分の要求を言語化し始めた証として受けとめていきたいところです。

ときには無理難題を突きつけられることもあるかもしれません。そのような場合も含めて、すべての要望をのむ必要はありませんが、「無理」と却下するのではなく、「それは○○という理由で厳しいけれど、こういう方法はどうか」と、大学として代替案を示すのが大切になるでしょう。

お互いの要望や事情をすり合わせて、建設的に話し合い、折り合っていく過程が、聴覚障害学生にとっても自信となっていくようです。

概して、既存の支援にはない新しい要求を出す学生や、一つの支援に多くを求める学生は、後々、支援を受ける立場から自らも後輩を支援する立場へと回ったり、支援者の養成に積極的に関わったりする例が多くみられます。ここも長い目で見守りたいところです。

TipSheet「聴覚障害学生の心理的支援」吉川あゆみより

(2007/11/30)

参考になる資料

聴覚障害学生の心理的支援については、以下のTipSheetに概要がまとめられています。

TipSheet「聴覚障害学生の心理的支援 ⑩」

吉川あゆみ(関東聴覚障害学生サポートセンター)

さまざまな聴覚障害学生

支援がもたらす心理的葛藤

心理的葛藤から主体性形成へ

各段階に応じた支援

全段階を通じての支援