授業中の音情報を手書きによって書き取り、伝えていく方法です。先生の話し言葉をできるだけ忠実に書いて伝え、情報保障の役割を担うもので、授業を受講している学生が授業中に書くノートとは書き方も目的も根本的に異なります。

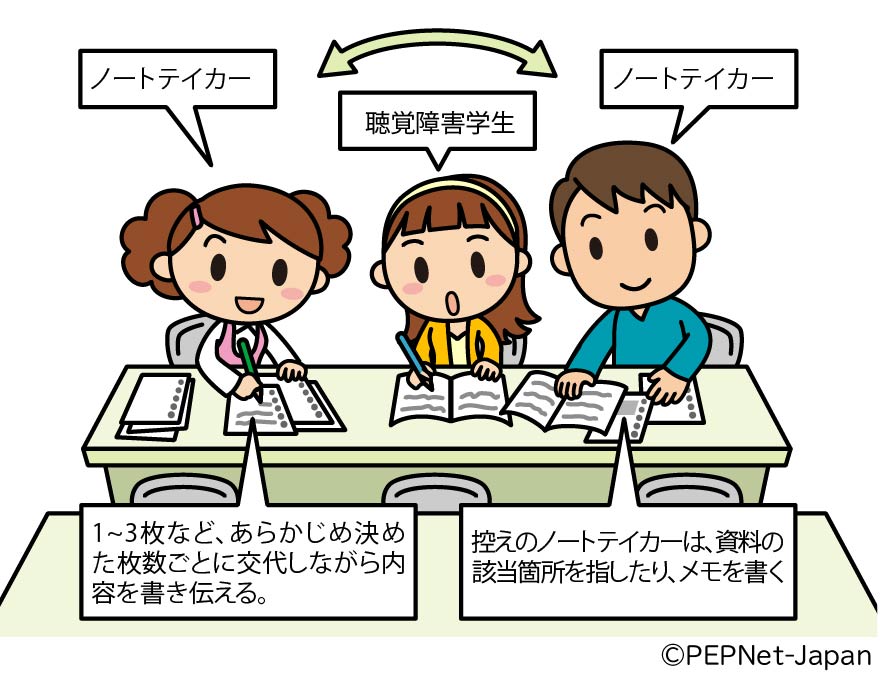

講義形式の授業の情報保障を手書きノートテイクで行なう場合、90分の授業を2人または3人で担当し、あらかじめ決めたノートの枚数(概ね1~3枚、時間にすると10~15分程度)で交代しながら、書いていくケースが多いようです。

【ノートテイクによる支援の様子】

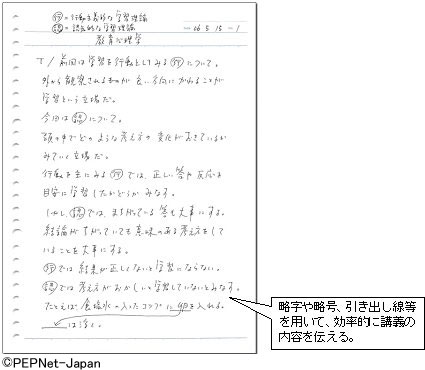

【手書きによるノートテイクの例】

現在は、文字による情報保障として、より速く情報量を伝えられるパソコンノートテイクを導入する大学が増えています。しかし、パソコンノートテイクを中心とする支援体制であっても、手書きのノートテイクのスキルも身につけておくことで、下記のような場面で効果的に活用することができます。

【活動を伴う授業での支援】

体育や実験などの授業では、ほとんどの時間が何らかの活動(実技)に充てられる場合でも、説明や注意事項が話される場面があります。ノートテイカーが1人ついて、必要な場面でさっと手書きで情報を伝えられると安心して授業に参加ができます。

【配布資料を多用する授業での支援】

数学や経済学で数式の説明が多い授業や、文学系の授業で古文や漢文の解説を行なう授業、スライド資料の情報量が多い授業などでは、資料に説明内容を書き込んでいく方法での支援が適する場合もあります。

【パソコンノートテイク中のトラブル時】

パソコンノートテイクで支援を行なう場合、機器の不具合やネットワークの問題等で、パソコンでの支援ができなくなる場面も想定されるため、対応策を用意しておくことが不可欠です。ノートテイカーが手書きのスキルを身につけておけば、一時的に手書きの支援に切り替えることで、情報保障が途切れず、聴覚障害学生の授業参加を保障することができます。