手話を用いて通訳する方法で、90分授業の場合は2人または3人で交代しながら通訳を行います。話し言葉をリアルタイムに手話に変換して伝えるので、ゼミなどディスカッションを行なう際や、実習を伴う場面で特に効果的です。

また、言葉の抑揚や話し手の意図や態度など、文字に変換すると伝わりきらないような情報も、手話に翻訳することで伝えられるので、手話で理解したいという聴覚障害学生のニーズがある場合は、講義や講演会等の場面でも有効でしょう。

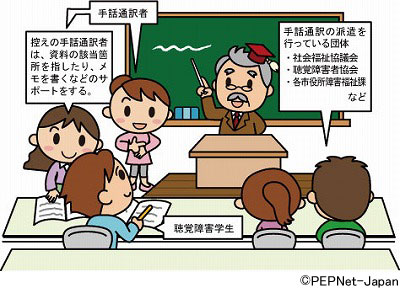

<手話通訳による支援の例>

手話通訳を学生が担う取り組みは、一部の大学で進められつつありますが、養成に時間を要することなどからまだ例は少なく、各地域の派遣センター等、外部団体に依頼して派遣(有料)を受けるケースが一般的です。ただし、こうした地域の派遣センターは、聴覚障害者の地域生活支援を中心としているため、大学の授業など定期的・継続的な内容への対応が難しい場合もあります。また、資格を有する手話通訳者であっても、大学の講義で扱われる専門的な内容や用語に慣れているとは限らないため、大学側が研修を設けたり資料の事前提供を行なうなど、丁寧なコーディネートが不可欠です。