デジタルワイヤレス補聴援助システム『ロジャー』(以下、ロジャー)のうち、「近距離対応」グループのマイクを同時に複数台活用する方法について、場面例とともにまとめています。

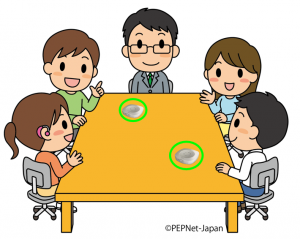

1.数人でのディスカッションがある場面での活用

グループディスカッションやミーティング・ゼミ場面など、複数人が参加する会話場面で、人数が多い場合(3名以上)や、スペースが広いため1台では全員の音声を拾うことが難しい場合などに活用できます。いくつかのマイク使用例を紹介します。

ロジャー テーブルマイクを2台使用する

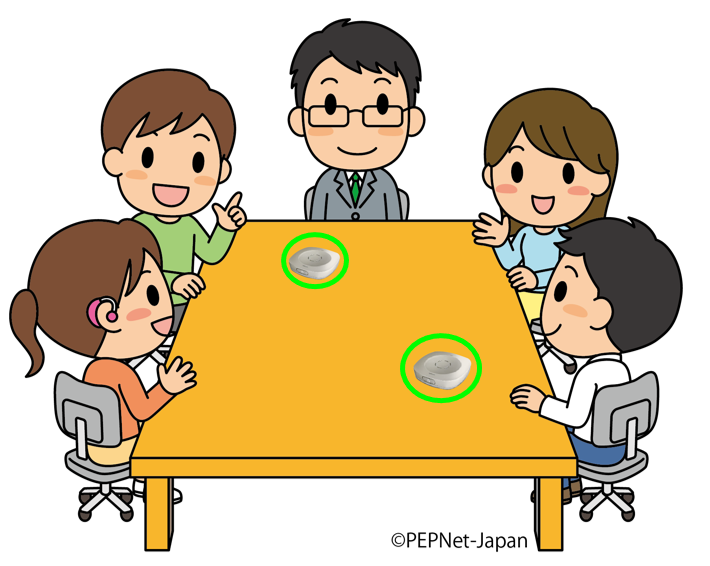

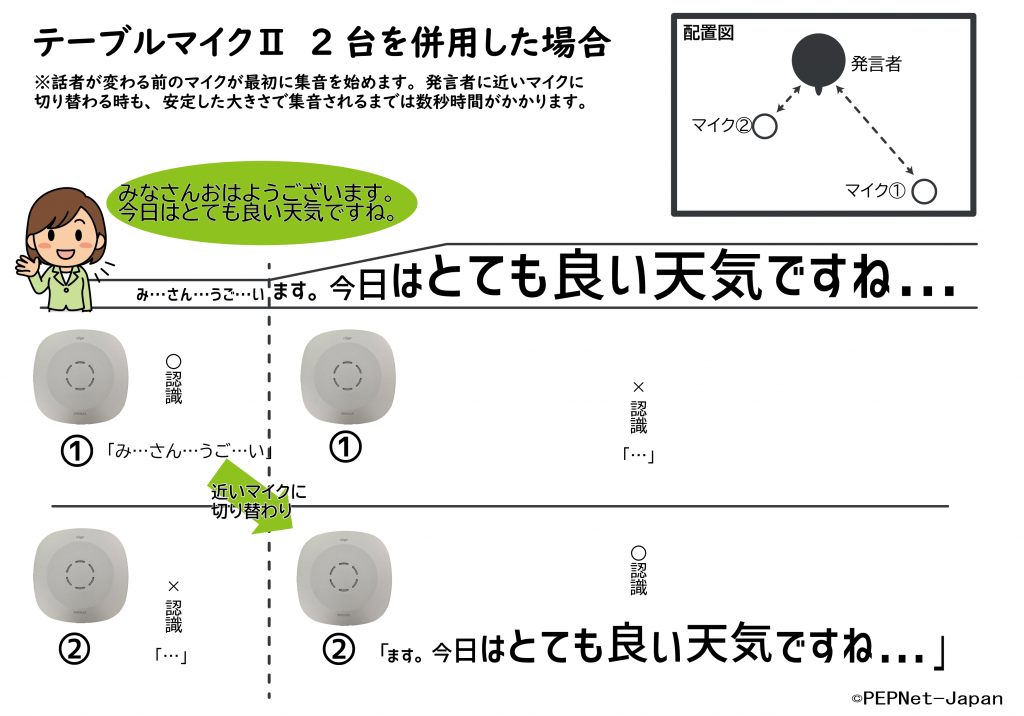

テーブルマイク2台を同時に使用する場合、どちらも平置きにした状態で360度方向からの集音が可能です。

マイクは常に集音できる状態ですが、「同時に2台から音声を拾う」のではなく「先に音声を拾ったマイクからの集音が優先」になります。

活用時のポイント

- 同時に発言しない

- 発言者の方向が判断できないため、挙手をしてから発言する・司会者が指名してから発言する、など工夫する

- マイク切り替わりに数秒かかるため、冒頭に名前を言う・「質問いいですか」「コメントです」など一言入れてから発言する

- 紙めくりやペンのノック音、キーボードのタイピング音などがマイクの近くで発生すると、その音を拾ってしまうことに留意する

ロジャー セレクトとロジャー オンを1台ずつテーブルモード/卓上モード(平置きの状態)で利用する

ロジャー セレクトとロジャー オンをペアリングする場合には、セレクトを親機にしてオンと受信機を接続します。

セレクトもオンも、1台だけで使用する場合にもテーブルモード/卓上モードで利用できますが、複数台接続している場合には使用方法の工夫が必要です。

1台だけでマイクを使用している場合と異なり、マイクを平置きの状態にしたタイミングで、自動的にミュートに切り替わり、どちらのマイクからも集音されなくなります。

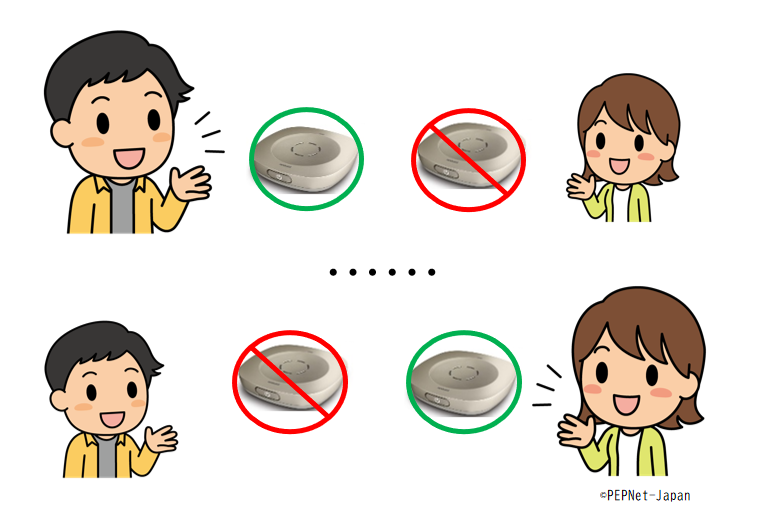

発言を始めるタイミングで、発言者の近くにあるマイクのミュート解除ボタンを押してから、発言を始めます。

どちらかのマイクがミュート解除になったタイミングで、もう1台のマイクは自動的にミュートになります。

手に持つことでも自動的にミュート解除がされますので、発言する人がマイクを手に持ち、終わったらテーブルに戻す方法でも活用できます。

活用時のポイント

- ミュート解除の操作を忘れてしまうことが多いため、参加者同士で気に掛けながら活用する

- マイクから遠い席の声は不明瞭になってしまうので、意識して発言する

- どうしても声が入りにくい場合には、手持ちとテーブルモードを併用しながら活用する

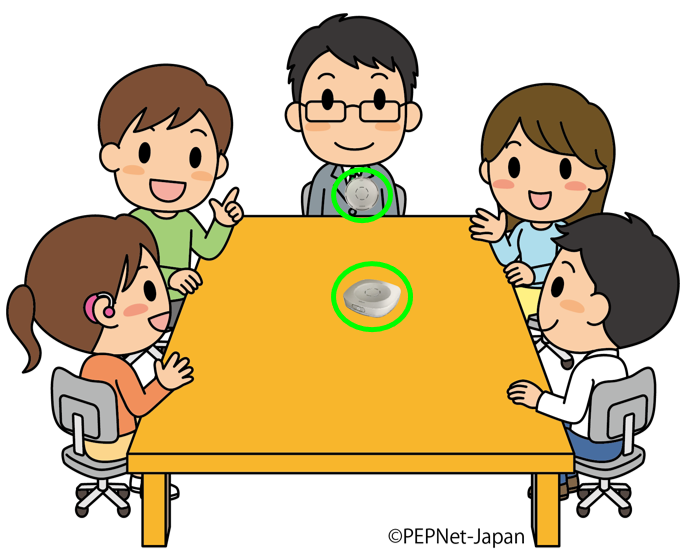

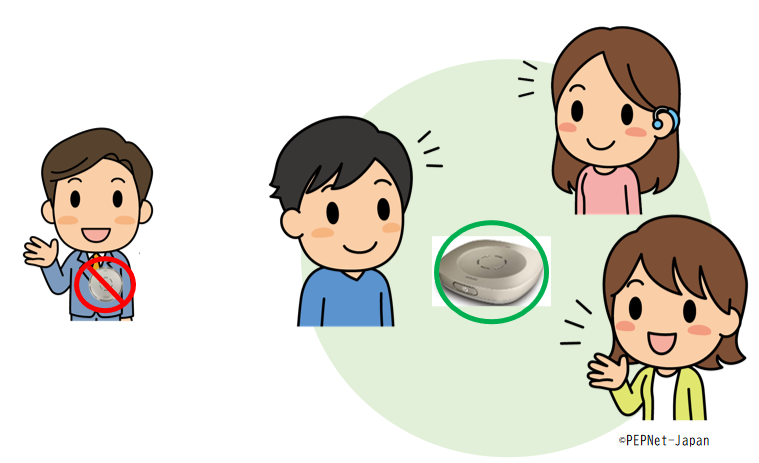

ロジャー セレクトとロジャー テーブルマイクを組み合わせて利用する

接続する際には、セレクトを親機にしてテーブルマイク・受信機をペアリングします。

司会者や教員など、1人が使うセレクトをは首掛けモード(指向性の方向が上になるように縦にした状態)で使用します。

方法1:

テーブルマイクは参加者の中央に平置きの状態で使用します。360度方向の音声を拾うことができます。

ただし、「同時に2台からの音声を拾う」のではなく「先に音声を拾ったマイクからの集音が優先」になります。

セレクトを首掛けモードで使用している人の相づちやコメントが重なると、セレクトからの集音に切り替わることが多くなりますので、テーブルマイク側での発言が一区切りついた時にコメント等をすると良いでしょう。

方法2:

授業中に講義とディスカッションが混ざる場合には、講義中は教員の胸元でセレクトを使い、テーブルマイクはミュートにして聴覚障害学生の手元に置きます。

ディスカッションを始める時には、セレクトをミュートにして集音しない状態にします。ボタン操作でミュートにできますし、胸元から外して平置きにすることでも自動的にミュートになります。

ディスカッション中はテーブルマイクでグループの発言を集音します。

再び講義に戻る場合には、教員の胸元にセレクトを付けて話を始めます。テーブルマイクはミュートにします。

活用時のポイント

- 同時に発言しない

- 発言者の判断が難しいため、挙手をしてから発言する・司会者が指名してから発言する、など工夫する

- マイク切り替わりに数秒かかるため、最初に名前を言う・「質問です」など一言入れてから発言する

- 参加者はテーブルマイクでの集音を意識しながら発言する

- セレクトからの集音に切り替わったかを確認してから、話を始める

2.発言者それぞれがマイクを首掛けで利用できる場面での活用

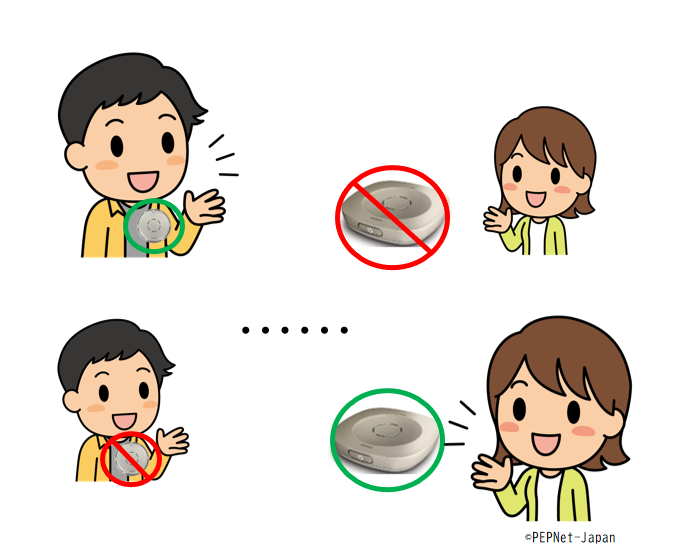

ロジャー セレクトとロジャー オンを首掛けモードで利用する

聴覚障害学生と、学生2人の計3人で騒音のある場所や屋外で会話をする場面で、それぞれの発言を明瞭に聞きたい場合などに活用できます。

接続する際には、セレクトを親機にしてオン・受信機をペアリングします。

セレクト・オン共にネックストラップやクリップを使用して、首掛けモード(指向性の方向が上になるように縦にした状態)で使用します。

「同時に2台からの音声を拾う」のではなく「先に音声を拾ったマイクからの集音が優先」になります。

「近距離対応」のマイクが2台以上使用できる場合にも、同様の接続方法で利用が可能です。

活用時のポイント

- 同時に発言しない

- マイク切り替わりに数秒かかるため、聴覚障害学生と視線を合わせてから会話を始めるなど音が拾えているかを確認しながら話をする

- 相づちや布擦れの音なども拾いやすいので、発言していない人も留意する

- しばらく発言しない時には、マイクのボタンを操作してマイクミュートにもできるが、発言時にミュートOFFの操作を忘れないように留意する

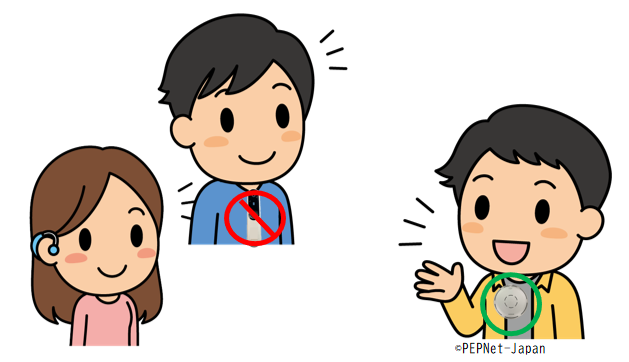

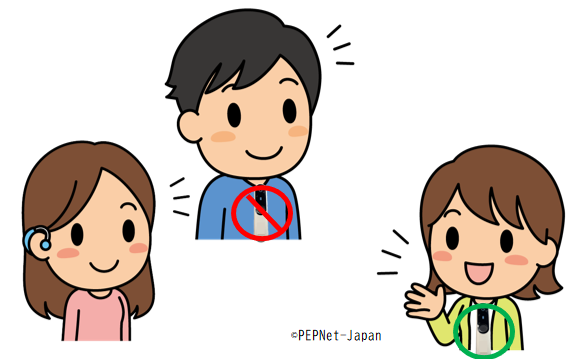

ロジャー オン2台を首掛けモードで利用する

聴覚障害学生と、学生2人の計3人で騒音のある場所や屋外で会話をする場面で、それぞれの発言を明瞭に聞きたい場合などに活用できます。

接続する際には、どちらか1台のロジャー オンを親機にして、もう1台のオン・受信機をペアリングします。

ネックストラップやクリップを使用して、首掛けモード(指向性の方向が上になるように縦にした状態)で使用します。

「同時に2台からの音声を拾う」のではなく「先に音声を拾ったマイクからの集音が優先」になります。

なお、学生個人が購入・所有しているバージョンの場合、他の端末の接続を受け入れていないこともあります。

活用時のポイント

- 同時に発言しない

- マイク切り替わりに数秒かかるため、聴覚障害学生と視線を合わせてから会話を始めるなど音が拾えているかを確認しながら話をする

- 相づちや布擦れの音なども拾いやすいので、発言していない人も留意する

3.利用時のポイント

複数のマイク・受信機を使用することになりますので、想定外のトラブルが生じたり、スムーズに接続ができない場合もあります。事前の確認を必ず行うとともに、使用後に聴覚障害学生からのフィードバックを受けて、より良く活用していくためにどうしたらいいのかを、一緒に考えていただきたいと思います。

操作にあたってのポイントを以下にまとめました。

接続について

・マルチトーカーネットワークの接続状態をリセットするまでは、次に利用する時にも各機種の電源を入れるだけで自動的に接続状態になります。複数台のマイクが必要ない場合には、使用するマイクと受信機の電源を入れれば利用可能となりますので、場面に応じて使い分けられると良いですね。

・マルチトーカーネットワークの接続状態を全てリセットするには、親機でリセット作業を行ってください。

・ロジャーマイクのプログラムアップデートがされていないと、マルチトーカーネットワークの接続ができない場合があります。久しぶりに使う場合などはアップグレーダープログラムを利用し、更新をしてみてください。操作方法は以下にまとめています。

デジタルワイヤレス補聴援助システム『ロジャーマイク』アップグレーダー操作方法

・ロジャーセレクト/ペンのBluetooth機能は、マルチトーカーネットワークでは利用ができません。

音声認識システムへの集音など、パソコンやタブレットとの接続をする場合には、ロジャー受信機(マイリンク・ネックループ)を追加し、音声出力をしてタブレット等と接続をしてください。

やってみよう!音声認識①:対面対話での音声認識活用

活用時のポイントと留意点

・マルチトーカーネットワークで接続する場合のロジャーオン/セレクト/ペンは、話をする人の胸元に装着して利用します。これらのマイクはテーブルに平置きすると自動的にミュートになる仕様ですので、注意してください。

・マイクの切り替わりには数秒の間が生じます。名前を言ってから発言する、「質問いいですか?」「コメントです」など一言入れてから発言すると良いでしょう。

・複数台のマイクを利用すると、「どの方向からの発言なのか」が掴みにくい状態になります。

発言の順番をコントロールする司会者を決める、発言前に挙手をする、など、誰が発言するのかが伝わるように工夫をして活用しましょう。

・複数台のマイクを使用していても、発言者が重なると聞き取りは難しくなります。1人ずつ順番に発言をするようにしましょう。

・マイクを複数台利用している場合、最初の発言者を拾ったマイクが優先されます。また、大きな声の方向のマイクが優先される場合もありますので、聴覚障害学生の様子を見ながら状況を確認して活用しましょう。

・ロジャーマイクは発言者以外の相づちの声や、マイクの近くで紙をめくる音も大きく拾います。

聴覚障害学生にも状況を確認し、聞きにくい状況や困ったことがある場合には参加者側でできる工夫について考えていただけたらと思います。