まとめセッション 実践例

2011年にPEPNet-Japanが実施した「聴覚障害学生のエンパワメントモデル研修会」の実践報告を元に作成しています。参考事例としてご覧ください。。

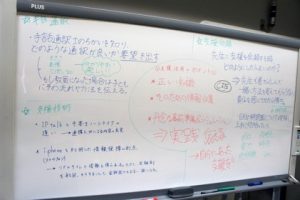

A、B、Cの3つのグループに分かれて話し合ったあと、全員を一つの教室に集めて、まとめのセッションを行った。各グループにホワイトボード一式が用意され、「手話通訳」「支援技術」「支援依頼」「補聴システム」の各セッションで学んだことを書きとめた上で、グループでのディスカッションを経て全体的な要点「支援活用のポイント」をまとめ、最後にプレゼンテーションを行うという流れで進めた。

グループに分かれてポイントをまとめる

支援活用のポイントをプレゼンテーションする

ホワイトボードにまとめられた「支援活用のポイント」(Cグループの例)

役割

| | 人数 | 背景 |

|---|---|---|

| 講師 | 1名 | 遠隔地からの情報保障支援に関するシステム開発を専門とする。年間多数の支援や技術指導を実施。 |

| アシスタント | 1名 | スタッフ。パソコンノートテイクや遠隔情報保障など機器の設定や運用の知識がある。 |

各グループが「支援活用のポイント」としてホワイトボードに箇条書きした内容は以下の通りである。

Aグループ

- 継続的な支援

- 一人ひとりのニーズを知る

- お互いに理解のある説明をする必要がある

Bグループ

- もっとわがままになろう

- 相手の立場に立って考えてみる

- 自分の障害のことで「できること」「できないこと」何をしてほしいのかをちゃんと伝える

Cグループ

- 正しい知識

- そのための情報収集

- 丹念な事前準備&シミュレーション

- →実践 伝える 自分にあった支援を!

Dグループ

- 説明できる力(コミュニケーション力)

- 相手の立場に立つ

- 自分のニーズを自分で把握する

このプログラムで、支援の活用についての正しい知識を学び、聴覚障害を持つ自分自身が本当に必要な支援を把握し、相手の立場になってどう説明すれば理解してもらえるかを考えた依頼・交渉にもって行くといった、エンパワメントに至る筋道として大切な事柄が各グループで共有されたと言えよう。