聴覚障害学生支援に関する実践発表2024 実施報告

2024年8月5日公開

2024年12月27日更新

日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク(PEPNet-Japan)では、聴覚障害学生支援に関する事例や情報を蓄積し、全国の大学等に発信する活動を行っています。

その一環として開催する「第20回日本聴覚障害学生高等教育支援シンポジウム」では、教職員を中心とした参加者間での情報交換と事例共有を目的とした「聴覚障害学生支援に関する実践発表」を実施しました。

当日は9件のお申し込みを頂き、幅広い実践発表を伺うことが出来ました。ご協力頂いた皆様、誠にありがとうございました。

発表内容は以下よりご覧頂けます。

P1 聴覚障害学生に対するプラネタリウム鑑賞支援の試み

水越寿代、青柳まゆみ、溝口克治、児玉康一(愛知教育大学障害学生支援室)

<発表概要>

愛知教育大学では、小学校教諭免許状取得のための必修科目「初等理科教育内容A」における地学分野の内容として、名古屋市科学館(プラネタリウム)での校外学習が実施されている。この授業を聴覚障害学生が受講するにあたり、授業担当教員、障害学生支援室、および科学館の三者で丁寧な事前打ち合わせを行った上で、パソコンテイクによる情報保障を実施した。その際の、支援の方法や工夫点、成果と課題についてまとめた。

P2 聴覚しょうがい学生への理解を促す体験型授業の取り組み~教職大学院の講義を活用して~

五十嵐依子、前原明日香、佐藤晴菜(宮城教育大学しょうがい学生支援室)

<発表概要>

今年度、本学教職大学院での講義「特別支援教育とICT」において、聴覚しょうがい領域におけるICT機器活用の事例を紹介する機会を得た。今年度は久しぶりに聴覚しょうがい学生が教職大学院に入学したこともあり、共に学ぶ聞こえない大学院生がどのように学び、どのような場面で困難を体験しているのかを考えるきっかけになればと体験的な内容も取り入れて実施した。ポスターでは受講生の感想を交えながら授業当日の様子などを紹介する。

P3 聴覚障害児者を対象とした歌唱指導に関する研究:内的フィードバックに着目した実践課題の探求

小畑千尋(文教大学教育学部発達教育課程)

<発表概要>

「音痴」克服メソッドを活用した聴覚障害者への歌唱指導の実践研究では、音高が合う感覚を実感できる内的フィードバック能力の獲得、歌うことに対する自信に繋がることが明らかにされている(小畑 2022)。本発表では、音楽科において聴覚障害児が自身の声や歌声を肯定し、声を用いた表現活動の楽しみを他者と共有できるインクルーシブな歌唱指導法の確立に向けて、その課題について検討を行う。

P3ポスターデータのダウンロード

P3テキストデータのダウンロード

P4 小学校通常学級で学ぶ難聴児への情報保障支援の検討~学級全体での文字情報の共有化によるユニバーサルデザイン化の試み~

奥沢忍(つくば市立竹園東小学校難聴学級)

<発表概要>

本実践は通常学級で学ぶ難聴児に対し、音声認識ツールによる情報保障活動を行う他、学級全体にも文字情報を共有の形で提供し、ユニバーサルデザイン化を図った。その結果、誤認識への対応や機器の安定した作動といった運用面での課題はあるが、周囲には身近な当事者の聞こえにくさについての理解、啓発が進むことや、文字情報の共有で得られる有益さが確認され、当該児への情報保障支援活動が共生社会の形成に向けた手立てとなる可能性が示唆された。

P5 学習支援セミナーとして始める聴覚情報保障への理解・啓発

蒔苗詩歌*1、松浦年男*2(北星学園大学アクセシビリティ支援室*1、文学部*2)

<発表概要>

聴覚情報保障は必要とする学生の在籍等の状況によってニーズが変動的であるため、情報保障のための支援学生の確保・養成を継続的に行う難しさがある。音声認識やテキスト化等の情報保障に役立つツールは情報保障のみならず、学習を効率的に進める上で多くの学生にとっても役立つ側面を持つ。そこで、学習支援セミナーとして情報保障ツールの紹介や体験を通じて聴覚情報保障への理解・啓発活動を行った実践を報告する。

P6 パソコンノートテイク講習会参加学生における連係入力の困難さ

永井友幸、安永正則、前田由貴子、樋口隆太郎、大江佐知子、望月直人(大阪大学キャンパスライフ健康支援・相談センター アクセシビリティ支援室)

<発表概要>

パソコンによる文字通訳において、「連係入力」技術の取得は必須であるが、複雑な入力技術を必要とするため、特に初学者にとって技術獲得のハードルが高いと考えられる。これまでに習得すべき技術を可視化する(白澤ら,2010)研究も検討されているが、併せて学習者が感じるつまずきを明らかにしていく必要があるだろう。本発表では、大阪大学のパソコンノートテイク講習会に参加した学生が連係入力練習中に感じた困難さについて、受講後アンケートをもとに分析し報告する。

P7 ろう難聴学生のための大学同士による国際交流のパラダイムシフト:大学間交流協定締結校・米国ギャローデット大学とのオンライン国際協働学習(COIL)実践

小林洋子*1、田中晃*2、神村幸蔵*1、藤井太陽*1、平賀瑠美*2(筑波技術大学 障害者高等教育研究支援センター*1、産業技術学部*2)

<発表概要>

筑波技術大学とギャローデット大学は、ろう難聴(聴覚障害)学生のための大学同士として、従来から学生や教職員同士の教育や研究における交流活動を実践してきている。2023年7月にはオンライン国際協働学習(COIL)を通じて、文化や言語、価値観の異なる学生が、その違いを認識し、オンライン上で協働して課題に取組むなど、双方大学の学生・教職員の交流活性化を図り、障害者が活躍する社会の実現に向けた取組みを促進すること等を目的として覚書を交わしている。本稿では、筑波技術大学の学生とギャローデット大学の学生とのオンライン国際協働学習(COIL)の概要について報告するとともに、実践の中で明らかになった学習効果と課題等について考察する。

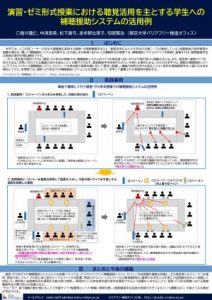

P8 演習・ゼミ形式授業における聴覚活用を主とする学生への補聴援助システムの活用例

香川龍仁、中津真美、波多野比美子、松下眞弓、切原賢治(東京大学バリアフリー推進オフィス)

<発表概要>

演習・ゼミ形式といった学生同士の議論が活発に交わされる授業では、聴覚活用を主とする学生の場合、補聴援助システムのマイクを発言者に回しきれずに聞き取りに困難が生じることがある。本発表では装着型と卓上型のマイクを複数台用意し、教室内にいる参加者全員の音声を聴取できるよう数度の検証を重ねて配置を工夫することで、マイクを都度回して議論を遮ることなく教員や学生の音声を聴覚障害学生へ届ける環境を整えた実践例を報告する。

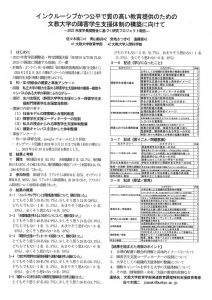

P9 インクルーシブかつ公平で質の高い教育提供のための文教大学の障害学生支援体制の構築に向けて

―2023年度学長調整金に基づく研究プロジェクト報告―

佐々木順二、青山鉄兵、宮地さつき、遠藤愛(文教大学人間科学部)

<発表概要>

本研究プロジェクトは、主に三つのことに取り組んだ。第一は、他大学の障害学生支援体制に関する訪問調査である。第二は、内外の高等教育機関における障害学生支援に関する理念、組織体制、実践、調査報告等に関する文献調査、並びに障害学生支援に関する全国規模のシンポジウムへの参加による情報収集である。第三は、本学教職員対象のオンラインFD・SD研修会「改正障害者差別解消法の施行を見据えて」の企画・実施である。

発表では、第三のFD・SD研修会の事後アンケートの分析結果を中心に、研究を通じてみえてくる本学の障害学生支援の特徴と今後取り組むべき課題を報告する。

企画概要

日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク(PEPNet-Japan)では、聴覚障害学生支援に関する事例や情報を蓄積し、全国の大学等に発信する活動を行っています。

その一環として開催する日本聴覚障害学生高等教育支援シンポジウムでは、教職員を中心とした参加者間での情報交換と事例共有を目的とした「聴覚障害学生支援に関する実践発表」を実施します。

1.実施日時および会場

日時:2024年12月7日(土)14:00~16:00

※翌日12月8日(日)10:00~12:00もポスター展示を継続しますが、発表者が立つ必要はありません。

会場:つくば国際会議場(エポカルつくば) 1階 多目的ホール(茨城県つくば市)

2.応募資格

高等教育機関で聴覚障害学生支援に取り組んでいる部署または教職員個人

※聴覚障害学生支援に関する研究に取り組んでいる大学院生も含みます

3.募集内容・募集件数

聴覚障害学生への支援実践事例や、支援に関する企画等の取り組み紹介、および実践を通しての効果や課題・問題点についての考察等で、発表時までに実施済、または実施中のものとする。

会場の都合により、募集件数は10件程度とする。

※他の学会・研究会等で発表済の内容も可とします。

【発表内容の例】

- 学生主体の聴覚障害学生支援活動の報告

- 教職員を対象とした障害学生支援に関する研修企画の紹介

- 実習等での支援事例

- 授業形態に応じた情報保障手段の選択について

- 地域ネットワークを活用した大学・機関間連携の取り組み事例

4.応募に際しての留意事項

1)内容については、十分に人権および倫理上の配慮をするものとする。また、個人情報の取り扱いに留意することとする。

2)応募する取り組みで、特定の著作物(製品、ソフトウェア、アプリケーション等)を使用している場合は、その著作物の規約等を遵守し、応募者の責任において発表することとする。

3)発表の間は、参加者間の情報交換の場であることを鑑み、積極的なコミュニケーションに期待する。

5.応募方法

以下の申込みフォームより応募すること。【締切:10月31日(木)】

※シンポジウムへの参加申込は別途必要となります。

応募に際し必要な情報は下記の通り。

- 大学・機関・団体名

- 発表代表者氏名

- 所属部署

- メールアドレス

- 連絡担当者氏名

※連絡窓口をご担当される方が代表者と異なる場合にご記入ください。 - 連絡担当者メールアドレス

※連絡窓口をご担当される方が代表者と異なる場合にご記入ください。 - 連名発表者氏名

※連名発表者がいらっしゃる場合、氏名をご記入ください。複数名いる場合にはカンマ区切りでご記入をお願いします。 - 連名発表者所属

※連名発表者の所属をご記入ください。複数ある場合にはカンマ区切りで並記いただくとともに、どなたのご所属か分かるようにご記入をお願いします。 - 発表タイトルをご記入ください。

- 発表を予定している内容を簡単にご記入ください。当日資料に掲載いたします。(200文字程度)

- その他要望、お問い合わせ

※必要な配慮がありましたらこちらにご記入ください。また、ご不明点などございましたらご記入をお願いします。

6.ポスターの作成および発表方法

1)掲示用ポスターの作成

掲示用ポスターはA0(84.1cm×118.9cm)~A1(59.4cm×84.1cm)サイズの縦長レイアウトで作成・印刷し、会場に当日持参する。

掲示パネルは横幅90cm×高さ210cmサイズのものを、1発表ごとに1枚準備する。

ポスターにはタイトル・発表団体名・問い合わせ先を記載する。

2)シンポジウム当日の発表(12月7日(土)14:00~16:00)

発表者は指定された各自の掲示パネルにポスターを掲示し、発表を行う。

参考資料の配布は自由に行って良い。

12月8日(日)午前中も同会場内でポスター掲示を行うが、発表を行う必要はない。

※各掲示パネルには机・電源は配置しませんので、発表はポスターのみで伝えられるようにしてください。

※本企画は、複数の企画や展示を同時並行で実施し、参加者が自由に企画を行き来する 「セッション企画」内の1つとして実施します。

※会場内には手話通訳者が待機しています。また筆談用具を配置していますので、必要に応じてご利用ください。ただし、できるだけ各参加者に直接伝わるような発表方法・コミュニケーション手段を、あらかじめご検討ください。

※本企画は参加者投票・表彰等は行いません。情報交換と交流が主目的であることをご理解のうえ、ご発表ください。

3)ウェブサイト・報告書掲載用原稿提出

掲示用ポスターデータを、PDFファイル形式で事務局に提出する。【シンポジウム終了後、12月18日(水)までに提出】

提出されたデータは、PEPNet-JapanウェブサイトからダウンロードできるPDFファイル形式で広く公開するとともに、シンポジウム報告書に掲載する。

あわせてポスター内容を文字化した、視覚障害者用テキストデータを作成し、テキストファイル形式(.txt)で提出する。【11月21日(木)必着】

テキストデータ作成の手引きは以下のリンクから確認のこと。

視覚障害者用テキストデータ作成の手引きはこちら

※アクセシブルな資料とするため、ご協力をよろしくお願いいたします。

問い合わせ先

〒305-8520 茨城県つくば市天久保4-3-15

筑波技術大学 障害者高等教育研究支援センター

日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク(PEPNet-Japan)事務局 実践発表担当